网络安全漏洞就像城市地下管网的暗伤,平时看不见,一旦爆发却可能引发系统性风险。制定漏洞披露规则不是企业可选项,而是数字时代生存的必修课。

网络安全法对漏洞披露的规定

《网络安全法》第二十五条勾勒出漏洞管理的基本框架——网络运营者发现安全风险时应当立即采取补救措施,并按照规定向主管部门报告。这个“规定”二字背后藏着关键细节。

我接触过一家电商平台,他们的技术团队在凌晨发现数据库权限漏洞。按照内部流程本应立即上报,但团队负责人担心影响绩效考核,决定先私下修复。结果三天后黑客利用同一漏洞窃取用户数据,企业最终因未及时报告被处以百万罚款。这个案例印证了法律对漏洞披露的时效性要求不是纸上谈兵。

法律条文中的“立即”在实操中通常理解为24小时内。不同等级的漏洞有不同上报路径,一般漏洞向属地网信部门报告,重大漏洞需同步报送行业主管单位。有些企业习惯把漏洞修复和披露看作纯技术问题,实际上从发现那一刻起就已经进入法律程序。

数据安全法与个人信息保护法的相关要求

当漏洞涉及个人信息时,《数据安全法》与《个人信息保护法》会形成双重约束。数据分类分级管理制度直接决定漏洞披露的紧迫程度——涉及百万用户个人信息的漏洞与内部办公系统的漏洞,披露流程天差地别。

《个人信息保护法》第五十三条要求指定个人信息保护负责人,这个角色在漏洞披露中往往承担关键责任。去年某社交App发生数据泄露后,其保护负责人因未组织制定应急预案被追责,这个信号表明法律正在将责任落实到具体岗位。

跨境数据场景下的漏洞披露更为复杂。我们曾协助一家跨国企业处理跨境数据传输通道的漏洞,不得不同时遵循中国的数据本地化要求和欧盟GDPR的72小时通报规定。这种多重合规要求正在成为新常态。

国际漏洞披露标准与最佳实践

ISO/IEC 29147(漏洞披露)和ISO/IEC 30111(漏洞处理过程)构成国际通行的技术基准。这些标准把漏洞披露分为接收、验证、评估、修复、发布五个阶段,每个阶段都有明确的质量要求。

谷歌Project Zero的90天披露期限在业界影响深远——从通知厂商到公开漏洞信息给予三个月缓冲期。这个做法平衡了各方利益:既给厂商留出修复时间,又防止漏洞被无限期隐藏。不过医疗、工业控制等特殊领域可能需要更灵活的期限。

漏洞赏金计划从边缘实践逐渐走向主流。微软每年支付数百万美元奖励外部安全研究员,这种开放态度反而构建起更稳固的安全防线。关键不在于赏金数额,而在于建立互信的协作机制。

企业合规风险与法律责任分析

行政处罚只是合规风险的冰山一角。去年某车企因未及时披露车载系统漏洞,在发生交通事故后面临集体诉讼,股价单日下跌17%。用户主张企业明知风险却保持沉默构成欺诈,这种诉讼思路正在被更多法院采纳。

刑事责任红线值得警惕。某P2P平台技术总监发现系统漏洞后反而利用漏洞篡改数据,最终被认定为破坏计算机信息系统罪。这个案例提醒我们,漏洞处理过程中任何不当行为都可能升级为刑事犯罪。

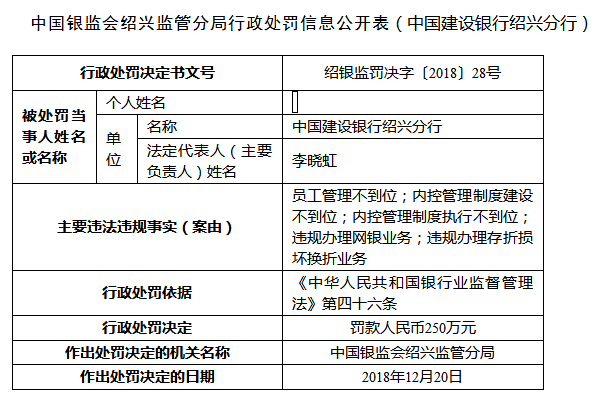

供应商链条中的漏洞责任界定成为新焦点。银行因第三方支付接口漏洞遭受损失,法院判决银行与供应商承担连带责任。企业安全边界正在从自身系统延伸至整个生态链。

建立合规的漏洞披露机制就像购买保险,平时觉得繁琐,关键时刻能挽救企业命运。这套机制不仅要写在制度文件里,更需要融入每个技术决策的思考方式。

想象一下,你的公司刚刚收到一封来自外部研究者的漏洞报告邮件。收件箱里躺着这个可能影响数百万用户的安全隐患,而整个办公室没有人清楚接下来该怎么做。这种场景在很多企业真实上演过。建立系统的漏洞披露实施步骤,就是把这种混乱转化为有序响应的关键。

建立内部漏洞管理流程

漏洞管理不是安全团队的单机游戏,而是需要全员参与的交响乐。一个典型的漏洞从发现到关闭,需要穿越多个部门的协作网络。

我参与设计过一家金融科技公司的漏洞管理流程,他们最初把全部精力放在技术修复上,却忽略了法务和公关的早期介入。结果漏洞修复后,因为声明措辞不当引发用户恐慌,反而造成了更大的品牌损失。这个教训让他们明白,漏洞管理流程必须包含所有相关方。

流程设计要考虑时间敏感度。紧急漏洞的响应就像急诊室抢救,需要跳过常规审批环节。我们建议企业设置“安全紧急通道”,授权安全负责人在特定情况下直接调动资源。普通漏洞则可以走标准流程,在保证质量的前提下控制成本。

流程文档不能只存在于共享服务器深处。某次应急演练中,一家企业员工在漏洞爆发时竟然找不到最新版的应急手册。现在我们把关键流程制作成简易检查表,贴在每个团队的工作区,同时定期组织跨部门演练,确保肌肉记忆形成。

制定漏洞披露政策与程序

漏洞披露政策是企业对外沟通的安全语言。它既要足够详细以指导行动,又要足够灵活以适应不同场景。

政策内容应该明确回答几个核心问题:什么样的漏洞需要披露?向谁披露?何时披露?披露哪些信息?我记得一家SaaS企业最初的政策要求披露所有漏洞细节,结果反而为攻击者提供了路线图。后来他们调整为分层披露策略——向用户说明影响范围和缓解措施,向监管机构提供技术细节,向公众发布简化通告。

外部沟通模板需要提前准备。在危机时刻现场起草声明容易出错,我们建议企业准备三类模板:确认收到报告的标准回复、漏洞修复中的进度更新、漏洞关闭后的总结公告。这些模板要经过法务和公关团队审核,避免技术准确但表述不当的风险。

政策执行需要明确的责任人体系。指定漏洞协调员作为单一联系点,避免多个团队同时回应造成的混乱。这个角色最好由具备技术背景又懂得沟通的人员担任,他们在研究者社区和企业内部都能建立信任。

漏洞评估与分类分级管理

不是所有漏洞都需要连夜修复。评估体系帮助企业把有限资源投入最关键的风险点。

常见漏洞评分系统(CVSS)提供了起跑线,但企业需要根据自己的业务特点调整权重。一家游戏公司可能把影响游戏平衡的漏洞定为最高级,而电商平台更关注支付环节的风险。我们开发过一套定制化评估矩阵,除了技术严重性,还考虑业务场景、受影响用户数、潜在舆论影响等多个维度。

分类管理让响应更精准。我们把漏洞分为三类:紧急类(立即行动)、重要类(计划修复)、观察类(持续监控)。紧急漏洞触发全天候响应机制,重要漏洞进入下周修复排期,观察类漏洞则记录在案等待批量处理。

分级决策不应依赖单人判断。某次事件中,一名初级工程师将高危漏洞误判为中级,差点导致严重数据泄露。现在我们建议企业建立漏洞评估委员会,由安全、运维、产品、法务代表共同参与定级,集体决策降低误判概率。

漏洞修复与补丁发布机制

修复漏洞就像做外科手术,既要彻底解决问题,又要避免伤及健康功能。

修复排期需要平衡风险和成本。完全按照漏洞严重程度排序可能不现实——修复一个高危但影响小众功能的漏洞,与修复一个中危但影响核心业务的漏洞,优先级需要具体分析。我们引入“业务影响指数”来辅助决策,技术风险乘以业务重要性得出最终优先级。

补丁测试环节经常被压缩,这很危险。一家企业曾为紧急修复漏洞而跳过完整测试,结果补丁导致系统兼容性问题,引发更大范围的服务中断。现在我们要求即使最紧急的补丁也必须经过核心场景测试,这个底线保障了修复质量。

补丁发布策略要考虑用户群体差异。强制更新可能引起反感,静默更新又缺乏透明度。分层发布是个折中方案:先向小部分用户推送,监控反馈后再逐步扩大范围。对于企业用户,提供临时缓解措施和详细升级指导往往比强制更新更有效。

与外部安全研究者的协作机制

把安全研究者视为敌人还是盟友,决定了企业安全防线的坚固程度。

建立官方漏洞报告渠道是合作的基础。网站安全页面上的security@邮箱、专门的漏洞报告表单、甚至Telegram沟通频道,多种渠道降低报告门槛。某家企业只在网站深处隐藏了报告方式,结果研究者因找不到渠道直接在社交媒体公开漏洞,这本可避免的冲突伤害了双方关系。

回应时效影响合作意愿。谷歌Project Zero的90天期限已经成为行业参考点,但我们观察到,能在7天内做出初步回应的企业最能赢得研究者好感。即使无法立即修复,一句“已收到并在分析中”也能建立信任。

漏洞赏金计划需要精细设计。奖金数额不是唯一吸引力,清晰的规则、公平的评估、及时的支付同样重要。我们帮助一家企业设计了阶梯式奖励方案:根据漏洞严重程度提供不同奖金,同时为重复报告者提供特别认可。这种机制既控制了成本,又鼓励了持续参与。

处理不当披露需要智慧和耐心。当研究者违反协调披露原则时,对抗只会激化矛盾。某次一位研究者在社交平台提前曝光漏洞细节,我们建议客户不要立即发律师函,而是私下沟通了解原因。结果发现是研究者多次邮件未获回复后的无奈之举。这次经历让企业改进了响应机制,也修复了与研究者社区的关系。

实施漏洞披露规则不是一次性的项目,而是持续改进的旅程。最好的实施状态不是完美无缺的流程文档,而是当下一次漏洞报告到来时,整个团队能够自信、有序、专业地应对。